Julia Monfort. Journaliste spécialisée sur la question des migrations depuis six ans. Forte d’une expérience d’enseignement et d’éducation aux médias, elle se mobilise pour une meilleure formation des journalistes sur le traitement des migrations.

Leila Amar. Présidente du média franco-éxilé, Guiti news. Un média qui a vocation à continuer d’informer toutes et tous, depuis la France, sur ce qui se passe dans les pays d’où viennent les journalistes ainsi que porter un autre regard sur l’immigration.

Quel est le traitement médiatique réservé aux migrations en France et quel a été le déclic qui a lancé l’idée de cette charte ?

J. M. Ce qui m’a décidée à pousser l’idée d’une charte pour un traitement médiatique précis et complet des migrations, c’est la méconnaissance de certains de mes confrères et de mes consœurs sur ce sujet pourtant complexe. Celui-ci mérite pourtant de faire intervenir des experts, des chercheurs mais, surtout, il nécessite de se former.

L’immigration est un sujet transversal qui peut toucher à la fois des thématiques politiques, géopolitiques, historiques et environnementales. Traiter ce sujet aussi souvent sous l’unique angle de la crise ou d’une seule actualité chaude fait que l’on ne délivre pas aux citoyens une information correcte.

L. A. L’an dernier, au lendemain des législatives, il y a eu une prise de conscience de plusieurs acteurs du milieu journalistique mais aussi du milieu associatif. L’immigration était un des thèmes principaux abordés lors de la campagne, débattu largement sur les plateaux télé et radio et pointé du doigt par certains comme étant le sujet responsable de tous les problèmes de la France. Mais il y avait beaucoup d’approximations et un manque criant de pluralité des points de vue mais aussi des voix que l’on entend intervenir sur la question.

L’idée de cette charte est donc née avec le concours de chercheuses du réseau de fact-checking Désinfox-migrations puis en sollicitant des journalistes de tout type de médias sur leurs besoins. Si le sujet est souvent mal traité c’est par manque de connaissance et de ressources. C’est donc là l’enjeu : permettre un traitement précis et déontologique des migrations par l’éducation et la mise à disposition de savoirs à destination de nos collègues journalistes.

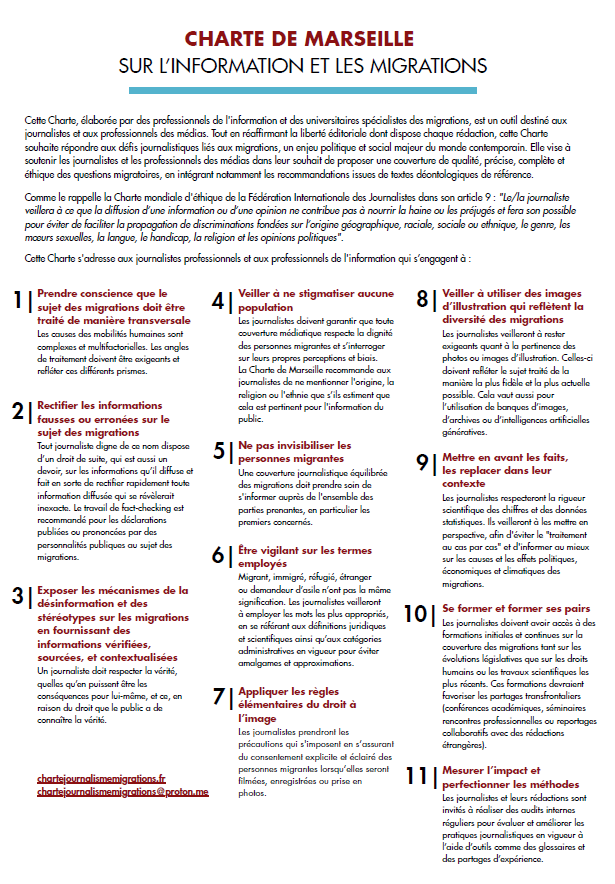

Le texte complet de la charte de Marseille.

Au-delà d’une signature, comment espérez-vous voir cette charte être adoptée par les rédactions ?

J. M. Il faut savoir que cette charte ne concerne que de la pure déontologie. Donc si, a minima, elle peut arriver en conférence de rédaction et permettre une réflexion, une prise de conscience sur les pratiques, pour nous, ce sera déjà une grande victoire.

Nous suggérons de toujours s’appuyer sur des travaux scientifiques. Mais aussi de faire venir le scientifique au journaliste. Nous sommes en collaboration avec des chercheurs du CNRS, experts sur les questions de migrations, qui se proposent de rencontrer des journalistes pour échanger au cœur des rédactions. Ces rencontres permettent une plus grande sensibilité sur le sujet et un traitement transversal, moins sensationnaliste.

Si un drame a lieu sur bateau voulant rallier l’île de Lampedusa, le premier réflexe est de faire des directs, de couvrir l’actu chaude. C’est indispensable bien sûr mais il faut que ce traitement soit suivi au long cours, en profondeur et sous plusieurs angles. Les migrations ne se résument pas aux trajets de personnes qui fuient leur pays pour arriver en Europe. Elles sont plurielles et nécessitent une attention des journalistes à la hauteur du phénomène.

L. A. Signer la charte c’est bien, mais ne pas la signer ce n’est pas la fin du monde tant que ses préceptes peuvent quand même exister. On sait parfaitement que certains médias ne signent pas de chartes, que d’autres préfèrent en créer en interne. Nous espérons une simple prise de conscience de la part des journalistes et, pourquoi pas, de leur direction. Comme pour l’IA et l’environnement [deux chartes pour un meilleur traitement de ces deux sujets ont déjà vu le jour, NDLR] on a vu de grands changements dans le traitement de ces enjeux alors même que bon nombre de médias n’ont pas adhéré aux textes proposés. C’est la prise de conscience qui est importante.

L’élaboration de cette charte est une action qui va être indéniablement étiquetée politiquement par certains médias français. Cherchez-vous à toucher ces médias aussi ?

L. A. Quand on parle de migration, on parle d’êtres humains, parfois de parcours chaotiques et de vies difficiles. On a tendance à oublier que ces gens sont souvent dans des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas prendre la parole pour rectifier ce qui est dit sur eux et se défendre. Nous le rappellons aussi dans la charte. C’est une thématique qui est largement instrumentalisée en politique et cela se ressent dans son traitement médiatique. Lorsque nous avons rédigé le texte, nous nous sommes senties obligées de préciser certaines choses qui devraient pourtant être évidentes pour un journaliste comme le droit à l’image et le fait de recueillir le consentement d’une personne avant d’en exploiter une image, a fortiori dans la presse. Encore une fois c’est de la déontologie pure, peu importe le bord politique. De ce fait, les médias qui ont fait le choix de l’idéologie ne seront pas sensibles à notre texte car ils se sont déjà affranchis des règles déontologiques de base. Nous n’irons pas chercher ceux qui charrient la désinformation et les préjugés. Notre charte est à la disposition de tous, libre à eux de s’en emparer.

« L’emploi du vocabulaire adapté est un enjeu énorme pour nous. Réfugiés, demandeurs d’asile, migrants, ces mots ont du sens et ne doivent pas être utilisés ni manipulés n’importe comment »

La charte recommande de ne mentionner l’origine, la religion ou l’ethnie que si cela est pertinent pour l’information du public. Comment définir cette pertinence sans tomber l’autocensure ?

J. M. Le fait de donner ces informations fait écho à une polarisation du sujet dans le débat public. Parfois c’est un élément qui est présenté comme central et d’autres fois il n’est pas mentionné. Cela peut participer à faire changer la perception du public sur un évènement notamment lorsque l’information se contente de préciser que l’auteur de tel ou tel délit est étranger ou, pour prendre exemple sur l’actualité, sous OQTF [obligation de quitter le territoire français, NDLR]. Ça m’a frappée lors du procès de Mazan. On ne précisait ni les nationalités ni les ethnies des accusés. C’est d’ailleurs l’objet d’une étude menée par le journal allemand Sächsische Zeitung qui a décidé de systématiquement citer la nationalité des auteurs d’infraction. Résultat, la majorité des auteurs sont Allemands et la perception des lecteurs sur les étrangers change.

L. A. La difficulté pour nous, c’est le choix des mots. Ce qui va être pertinent pour une rédaction ne le sera pas forcément pour une autre. Nous n’empêchons personne de faire quoi que ce soit, nous fournissons des recommandations et nous invitons les journalistes à réfléchir sur des choses qu’ils font peut-être mécaniquement.

Quel serait le signe que cette charte a changé la façon dont on parle des migrations dans les médias français ?

J. M. Si on cessait de représenter systématiquement ces personnes sur des bateaux pneumatiques et de manière tout à fait anonyme, s’il y avait plus d’incarnation, si on donnait davantage la parole aux personnes en situation d’exil… Une personne migrante n’est pas forcément une personne qui fuit et qui est en demande d’asile… L’emploi du vocabulaire adapté est un enjeu énorme pour nous. Réfugiés, demandeurs d’asile, migrants, ces mots ont du sens et ne doivent pas être utilisés ni manipulés n’importe comment.

Il ne va pas y avoir de changement drastique et immédiat mais une évolution. Je pense au crime passionnel qu’on appelle aujourd’hui féminicide. C’est un changement énorme qui redéfinit le traitement des violences faites aux femmes dans les médias. C’est une histoire d’exigence avant tout et de savoir remettre ses pratiques en question, de la déontologie sans idéologie aucune.

Consultez la Charte de Marseille, avec la possibilité de la signer, pour une entreprise, ou personnellement : chartejournalismemigrations.fr. Pour toute information complémentaire : [email protected].

Recueilli par Jules BOURBOTTE /EPJT