Dans les couloirs blancs de la Structure d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Carquefou, près de Nantes (Loire-Atlantique), le silence règne. François-Xavier Josset, rédacteur en chef et chargé de projets en éducation aux médias et à l’information (EMI) au sein de l’association Fragil, interpelle Anthony : « Tu viens à la session ? » « Bah oui, c’est obligatoire », répond le détenu, pull gris et cheveux rasés.

Chaque mercredi, c’est le même rituel pour le formateur et les dix inscrits de la SAS, un établissement pénitentiaire destiné à favoriser la réinsertion des détenus. Autour d’une table, « journalisme », « numérique et démocratie », « cyberharcèlement », « pratiques discriminatoires dans les médias » ou encore « réseaux sociaux » sont au cœur des discussions. Le but : « changer de point de vue sur le journalisme et les médias », indique François-Xavier Josset.

Sur le tableau, deux mots : « discriminations et médias ». « À quoi ça vous fait penser ? » lance-t-il aux participants. Les premières réponses fusent. « BFMTV ! », « C8! », « Hanouna! ». Une réaction spontanée qui fait sens selon le maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Reims, Jérôme Thomas. « Pour s’informer, les détenus sont plutôt consommateurs de médias numériques ou d’émissions et de talk shows de télévision, qu’ils regardaient avant la détention. Et qu’ils continuent de suivre. »

Des participants à l’écoute et volontaires

« Les ateliers permettent notamment de lutter contre la récidive, justifie Carole Ventaja, directrice du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Loire-Atlantique, puisque les réseaux sociaux propagent de nombreuses fake news qui contribuent à des passages à l’action violente et aux discriminations. »

Dans la salle 3, le rédacteur en chef de Fragil interpelle son audience : « Vous avez déjà vu un présentateur avec l’accent marseillais ? Une présentatrice avec l’accent ch’ti ? » Il souligne un lissage des voix à la radio et à la télévision qui ne laisse pas de place aux particularités idiomatiques. « Mais il faut être audible par tout le monde », rétorque Samuel, du fond de la pièce. « Moi, je comprends très bien l’accent marseillais ! », lui fait remarquer le formateur.

Lors des interventions de François-Xavier Josset, animateur EMI, les détenus sont amenés à « réfléchir sur comment traiter un sujet ». Photo : Cécile Gaucher/EPJT

Certains restent passifs mais la plupart des participants sont à l’écoute et volontaires. « C’est intéressant, ça ouvre un peu les esprits », reconnaît l’un d’entre eux, qui assiste à sa cinquième et dernière session. « On vient, on n’a rien d’autre à faire », admettent quelques détenus. Nicolas Buignet, salarié de PFM Arras, une radio associative qui fait de l’EMI au centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais), confirme : « Ils participent à ces ateliers car ce sont d’abord des gens qui s’ennuient. Et là, on leur propose une activité sociale et culturelle en groupe. En plus, c’est l’une des seules activités qui est mixte. » Dans certains cas, la venue aux ateliers permet aussi de bénéficier d’une remise de peine. Mais une partie des bénéficiaires voit les sessions comme « des moments de challenge intellectuel, de réflexion et de débat », nuance François-Xavier Josset.

La production pour sensibiliser

Pour impliquer davantage les participants, ils sont invités à produire un contenu journalistique. C’est notamment le but de l’émission Bruits de Couloirs de Radio PFM. « À travers leurs productions, les détenus discutent du paysage médiatique, explique Nicolas Buignet. Ils sont amenés à réfléchir sur comment traiter un sujet : quel angle, qui va être interviewé, qui va avoir la parole pour traiter ce sujet… »

Bien que les ateliers d’éducation aux médias se démocratisent dans les prisons, les productions restent largement encadrées et surveillées par les administrations pénitentiaires. Photo : Thomine Dupont/EPJT

Si la production d’un contenu journalistique est plus efficace pour sensibiliser à la pratique médiatique, elle n’en est pas moins biaisée. Au-delà de l’autocensure pratiquée par les détenus, « il y a tout de même une crainte que les participants diffusent un mauvais message sur l’institution, développe le journaliste, donc l’administration pénitentiaire surveille les productions. Elle demande à pré-écouter chaque émission pour voir ce qui a été dit sur la prison. » Quitte à accorder l’autorisation de diffusion plusieurs mois après l’enregistrement. Jérôme Thomas, qui travaille sur les formes d’expression dans les institutions de privation de liberté, assène : « C’est le paradoxe de la prison. On les invite à prendre la parole tout en les censurant. »

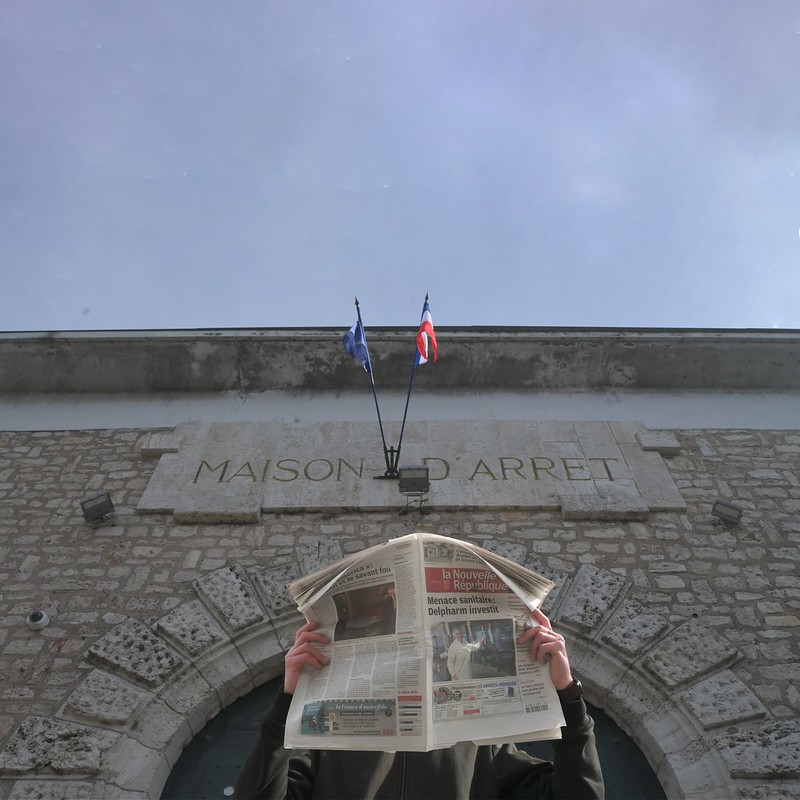

À la SAS de Carquefou, la session touche à sa fin et la bonne ambiance aura été de mise. « C’est plus courant qu’en maison d’arrêt », précise François-Xavier Josset qui a également sensibilisé des détenus dans ces établissements surpeuplés où les restrictions sont accrues. C’était peut-être aussi plus facile pour cet homme habitué à l’éducation populaire que pour ses confrères journalistes de formation, en exercice dans des médias traditionnels. « Ce n’est pas un cours descendant. Je ne suis pas là pour leur dire : “le journalisme c’est ça” », avoue le Nantais. Après chaque session, il doit apprécier le comportement des participants en quelques lignes. « Ce n’est pas mon rôle d’évaluer la radicalisation religieuse ou politique d’un détenu. On aimerait avoir des éducateurs en session pour qu’ils remplissent cette tâche », déplore le formateur. Un souhait compliqué à mettre en place. « D’année en année, on voit les budgets fondre. Le SPIP a dû les revoir sur un certain nombre de projets, regrette Carole Ventaja. Mais je ne renonce à aucun d’entre eux. »

Jules FRECON, Cécile GAUCHER et Martin KRETOWICZ/EPJT